キッチンの排水口から下水のようなにおいが上がってきたり、トイレの水位がいつの間にか低くなっていたりと水まわりの不思議なトラブルに戸惑っていませんか?それはもしかするとサイホン現象によるものかもしれません。

サイホン現象とは聞き慣れない言葉ですが、実は私たちの身近な排水設備にも関係しており、ときに悪臭やつまりなど困った症状を引き起こす原因になります。本記事ではサイホン現象の基本原理から具体的な水まわりトラブルの例、そしてその解決方法や予防策まで、初心者の方にもわかるよう丁寧に解説します。水まわりの悩みに寄り添い、トラブルを未然に防ぐヒントをお届けしますのでぜひ最後までご覧ください。

まずはサイホン現象と呼ばれる現象について詳しく解説します。

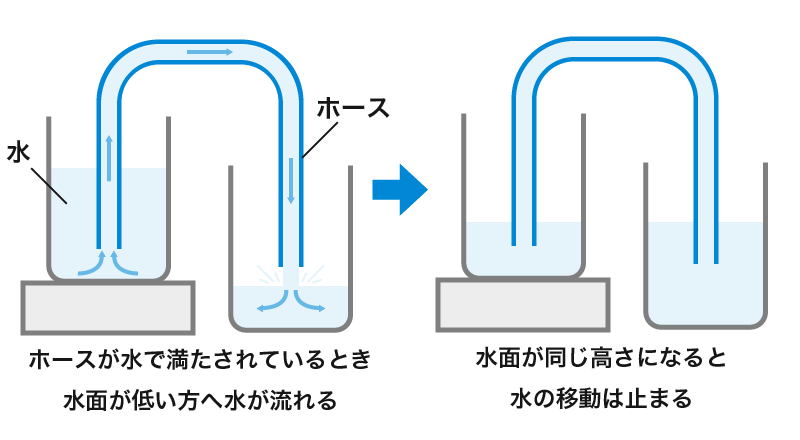

サイホン現象(サイフォン作用)とは、液体が大気圧などの圧力差を利用して高い位置から低い位置へと逆流する現象です。普段、水は低い方へ流れますが、ホースや管を使うと一度高い位置まで持ち上がった水がそのまま下へ流れ続けることがあります。この不思議な現象は、ホース内が液体で満たされていることと、出口が入口より低い位置にあることで起こります。ホースの中の水が連続した状態で重力によって引っ張られ、その勢いで反対側の水も引き込まれるため、水が途切れずに流れ出るのです。

たとえばバケツの水をホースで移し替えるとき、ホースの中を満たした水を一方が低い位置になるように設置すると、高い位置のバケツから低い位置へ水が移動します。一度流れが始まれば、途中で空気が入らない限り水は止まらずに流れ続けます。このようにサイホン現象は大気圧と重力を利用した自然のポンプのようなものです。

サイホン現象は身近な水まわり設備にも関係しています。代表的なのはトイレの排水です。トイレを流すとき、便器内の水が一気に流れ出し、途中で「ゴボッ」という音とともに水位がぐっと下がることがあります。これは便器内部のS字カーブや配管でサイホン作用が働き、汚物を強力に引き出しているからです。

サイホン式のトイレでは、この現象を利用して効率よく汚物を流し、洗浄後には一定量のきれいな水(封水)が便器に残るようになっています。一方で、サイホン現象は意図せず起こる場合もあります。たとえば他の設備で大量の水を流した際に配管内の圧力が一時的に下がり、近くの排水管から空気や水が引っ張られてしまうことがあります。これにより、通常は配管内に留まるはずの水まで吸い出されてしまうことがあり、水まわり設備にトラブルを引き起こします。

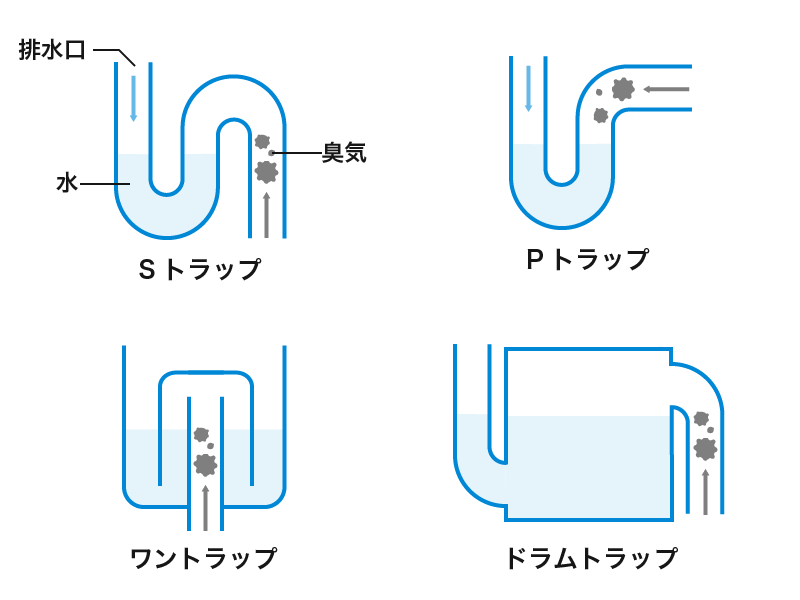

水まわりの配管には必ず排水トラップと呼ばれる部分があります。排水トラップとは、排水口と排水管の間に設けられた水を溜めておく構造のことで、この溜まっている水は封水(ふうすい)とも呼ばれます。封水は排水管内と室内を隔てる水のふたの役割を果たしており、下水管からの悪臭や有害ガス、さらに虫やネズミなどが室内に侵入するのを防いでいます。

トラップがあるおかげで、排水はスムーズに流れ出しつつも、下水側からにおいや害虫が逆流しない一方通行の状態が保たれています。しかしサイホン現象が起こりすぎると、トラップ内の封水まで一緒に引き込まれて減少してしまうことがあります。これを破封(はふう)といい、封水が減ってトラップが本来の役割を果たせない状態です。

たとえば、古い住宅で使われているS字型のトラップ(Sトラップ)は配管の構造上サイホン作用が起きやすく、一度に水を流すと封水がすべて吸い出されてしまうことがあります。そのため現在ではSトラップは敬遠され、サイホン現象が起こりにくいP字型のトラップ(Pトラップ)が一般的になっています。

サイホン現象そのものは自然の原理ですが、住宅の排水設備で不適切に起こってしまうとトラブルの原因になります。ここではサイホン現象によって引き起こされる代表的な水まわりトラブルを見ていきましょう。

排水口から下水のような臭いが上がってくるいう経験はありませんか?これは排水トラップの封水が失われたときに起こる典型的な現象です。前述のようにトラップの水は臭いを防ぐふたですが、サイホン現象などによってその水が何らかの理由で抜けてしまうと、下水の臭気が室内に漏れてしまいます。

たとえば、お風呂や洗面所で大量の水を流したとき、近くの別の排水口(キッチンや洗濯機など)から臭いがする場合、配管内で負圧(真空状態)が発生し、別のトラップから封水が吸い出された可能性があります。 悪臭の発生は生活上大きなストレスになります。封水切れが原因の場合、水をバケツで注いでトラップに水を補充すれば一時的ににおいは収まります。しかしまたすぐににおうようであれば、サイホン現象を繰り返し起こす根本原因(配管の通気不良など)を疑う必要があります。

サイホン現象は排水の流れにも影響を及ぼすことがあります。配管内で負圧が発生すると、水は通常のスムーズな流れを妨げられ、ゴボゴボと音を立てながらゆっくり流れることがあります。これは排水時に必要な空気が不足し、水の流れが滞っている状態です。流れが悪いと、配管内に汚れやゴミが留まりやすくなり、つまりの原因となってしまいます。

たとえば台所のシンクで、一気に水を流した際に排水口から空気が逆流してボコボコ音が出る場合、排水管内が真空状態になりかけて水の流れが悪くなっています。この状態を放っておくと、油汚れや食べカスがパイプ内に蓄積し、本当の排水つまりへと発展しかねません。サイホン現象による空気不足は、一種の「隠れつまり」状態とも言え、早めの対処が必要です。

最近トイレの水位がなぜか低くなっていると感じたら、それもサイホン現象が関係しているかもしれません。通常、トイレの便器には排水後も一定量の水(封水)が溜まっていますが、これが知らないうちに減っている場合があります。主な原因は誘導サイホン作用と呼ばれる現象で、排水管内の気圧が急に下がることで、便器に残っているはずの封水まで配管に引き込まれてしまうことです。特にマンションなどで上の階から大量の水が一度に流されると、下の階の配管内で負圧が生じ、下階のトイレの封水が吸い出されて水位が下がることがあります。

封水が減って水位が低下すると、悪臭が上がりやすくなるため注意が必要です。ただし、トイレの水位低下が必ずしも故障ではない点も覚えておきましょう。一時的な気圧変化や長期間使用しなかったことによる蒸発でも水位は下がります。少し水位が下がった程度で他に症状が無ければ、まずはバケツで水を注いで通常の水位に戻し、様子を見るとよいでしょう。何度も頻繁に水位が下がる場合は、通気不良など根本原因の調査が必要です。

排水時に配管内で発生する負圧(真空状態)そのものも、大きな問題となります。負圧がかかると配管内部は空気が足りない状態になり、結果として上記のような封水の吸い出しや排水不良を引き起こします。

本来、適切に設計された配管には通気管(ベント管)が設置され、空気の通り道が確保されることで圧力変動が緩和されます。しかし、通気管が無かったり詰まっていたりすると、排水時に空気が十分取り込めず、負圧がダイレクトに配管全体へ影響を与えてしまいます。負圧が繰り返し発生する環境では、配管や接続部に過度なストレスがかかり、最悪の場合は配管の破損につながることもあります。

また、排水が流れる際に他の排水口からボコボコ音がしたりするのも負圧による空気不足が原因の一つです。このような症状が見られる場合、早急に原因を突き止めて対策を講じることが重要です。

水を流したときに聞こえる排水音にも注意が必要です。普段は「サーッ」と流れる音だけのはずが、「ゴボゴボ」「ボコボコ」といった異常な音がする場合、配管内で何らかの不具合が起きています。典型的なのはサイホン現象に関連する通気障害で、排水時に十分な空気が取り込めず、水と空気が無理に移動することで音が発生しています。

たとえば浴槽の水を抜いたとき、近くの洗面台やキッチンの排水口からゴボゴボと音が聞こえる場合、浴槽の大量の排水によって配管が真空状態になり、別の排水口から空気を吸い込もうとしているサインです。この音は放置すると封水切れや排水不良といった他のトラブルに直結します。異常音に気づいたら、まずはトラップの水が失われていないか確認しましょう。異音とともに悪臭を感じる場合は、既に封水が切れてしまっている可能性があります。早めに適切な対策を行うことで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

では、サイホン現象に起因する水まわりトラブルに対し、どのような対処法や予防策があるのでしょうか。以下では、初心者の方でも実践できるポイントから、専門的な対応まで順番に解説します。

もっとも基本的で重要なのが、排水トラップの状態を定期的に点検することです。悪臭や異音がする場合、まず各所の排水トラップに水がしっかり溜まっているか確認しましょう。キッチンシンク下や洗面台下のカップ式トラップはフタを外せば封水の状態を直接確認できます。床下の排水口(床排水)や洗濯機パンのトラップも、懐中電灯でのぞき込んで水があるかチェックしてみてください。

もし封水がなく乾いているようであれば、水をゆっくり注いでトラップを満たしましょう。封水がちゃんとあるのに臭う場合は、汚れが原因の可能性もあります。その場合でも一度水を入れ替えることで臭いが軽減することがあります。トイレの場合はバケツ一杯の水を一気に流すことでトラップに新しい水を張ることができます。それでも症状が改善しないときは、別の原因(通気不良など)を疑う必要があります。

排水管内を清潔に保つことも、サイホン現象によるトラブル予防につながります。配管内に汚れやゴミが溜まると、排水の流れが悪くなり圧力変化が生じやすくなります。また、汚れが弁(バルブ)のように振る舞ってしまい、小さな通気障害を引き起こすこともあります。その結果、意図せぬサイホン作用が発生し、封水切れやつまりの誘因となることがあります。

キッチンの配管であれば定期的にパイプクリーナーを使用したり、月に一度は60℃ほどのお湯を流して油脂を溶かすなどの対策が効果的です。浴室や洗面台では、髪の毛や石鹸カスが排水パイプに蓄積しやすいので、こまめに取り除きましょう。これらの清掃を定期的に行うことで、排水の流れが安定し、サイホン現象による予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。

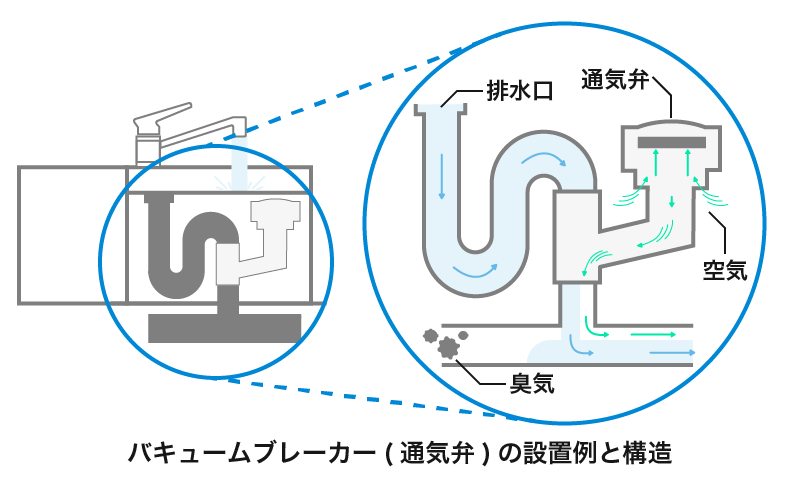

構造的に通気が不足している配管には、バキュームブレーカー(通気弁)の設置が有効です。バキュームブレーカーとは、排水管に後付けできる空気取り入れ弁で、排水時に配管内で負圧が発生した際、自動で空気を吸い込んで圧力バランスを保つ装置です。普段は閉じていますが、管内の圧力が一定以上に下がると弁が開き、空気を取り込んでサイホン現象を防止します。圧力が安定すれば再び自重で弁が閉じる仕組みです。

バキュームブレーカーが適切に設置されていれば、排水トラップ内の水が吸い出されるのを防ぎ、悪臭や排水の滞りを抑えることができます。天井裏や壁の中の既存の通気管を増設するのは大がかりですが、バキュームブレーカーは比較的簡易に設置でき、通気管の代替として負圧を緩和する効果を発揮します。ただし設置場所の制約や製品ごとの仕様があるため、取り付けは専門の業者に相談すると安心です。

サイホン現象によるトラブルが頻発する場合、配管そのものの見直しが必要になるケースもあります。特に、古い住宅で通気管が設置されていなかったり、増改築で無理な配管をした結果、通気不良が起きているような場合です。このような根本的な問題を解決するには、排水配管の引き直し(再配管工事)や適切な通気管の増設といった対策が求められます。

配管工事は大掛かりな作業になりますが、長期的な視点ではメリットが大きいです。適切な勾配で配管をやり直し、必要な箇所に通気管やバキュームブレーカーを設置すれば、サイホン現象による負圧や封水切れのリスクは大幅に減少します。また、水の流れも格段に改善し、つまりや悪臭といったトラブルも起こりにくくなるでしょう。配管の引き直しを検討する際は、信頼できる水道業者に現地調査を依頼し、最適なプランを提案してもらうことが大切です。

サイホン現象は、水が思わぬ形で逆流する不思議な現象ですが、住宅の排水設備では負圧による封水切れなど、さまざまなトラブルの原因となり得ます。本記事では、サイホン現象の原理から、水まわりで起こりうる悪臭・つまり・トイレ水位低下・異音などの症状、それらへの対処法と予防策まで詳しく解説しました。

大切なのは、日頃から排水トラップの水を切らさないことと、配管を清潔に保ち異常を早期発見することです。少しでも「あれ?」と感じる症状があれば、今回ご紹介した点検・対策を試してみてください。それでも改善しない場合や原因の特定が難しい場合は、無理をせずイースマイルまでご相談ください。お電話一本で原因を的確に突き止めて適切な対処をいたします。

サイホン現象を正しく理解し対策しておけば、怖がる必要はありません。適切な予防と対処で、ご家庭の水まわりをいつでも清潔で安心な状態に保ちましょう。水まわりの安心は日々のちょっとしたケアと備えからです。ぜひ今日からできることを始めて、快適な暮らしを守っていきましょう。

Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.