トイレタンクの水漏れはなぜ起きる?

トイレタンクからの水漏れ原因は、大きく3系統に分類できます。タンク内部の部品劣化、タンク外部や配管接続部の不具合、そして設置環境などの条件です。まずは、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。

タンク内部が原因の水漏れ

タンク内のゴム部品劣化や調整不良による水漏れには、以下のような原因が考えられます。

タンク内部の主な水漏れ原因

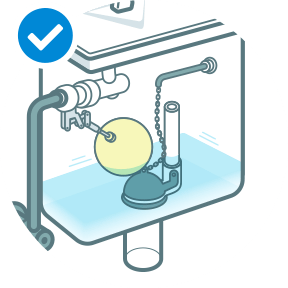

- フラッパー弁の劣化・チェーン不具合:排水口を塞ぐゴム弁(フラッパー)が硬化・変形したり、繋ぐ鎖の長さ調整ミス・外れにより、弁が完全に閉じず常に便器側へ水が漏れ続けます。鎖は2~3コマの遊びを持たせる長さが理想で、調整が必要です。

- ボールタップの不調:浮き玉が機能せず満水でも給水が止まらないと、オーバーフロー管から便器に水が流れ続けチョロチョロ音が止まらない状態になります。ボールタップ内部の劣化が原因なら部品交換が必要です。

- オーバーフロー管の不良:管にひび割れがあると隙間から水漏れし、高さ設定が低すぎても常に水位が上端を超えて便器に水が流れてしまいます。

- レバー連結部の問題: レバーや内部の棒が緩んだり折損するとフラッパー弁が戻らず水が止まらなくなります(レバーが空回りして戻らない等)。

- タンク内の汚れ:排水弁周りに水垢・サビが付着するとフラッパー弁との間に隙間ができ漏水します。長期間清掃していない場合は、一度内部を清掃してみましょう。

【注意】タンク内部を点検・修理する際は、必ず止水栓を閉めて水の供給を止めてから作業してください。誤って水が噴き出すのを防ぐ重要なステップです。

タンク外部・接続まわりが原因の水漏れ

タンク外側や配管まわりからの水漏れでは、床が濡れる、使用直後に滴が垂れるなど外部に症状が現れます。主な原因は次の通りです。

タンク外部・接続部の主な水漏れ原因

- 給水管ナット・止水栓の漏れ:給水管接続部のナット緩みや止水栓パッキン劣化で継ぎ目から水が漏れ、床を濡らします。ナットを増し締めし、改善しなければパッキン交換が必要です。

- タンクと便器の継ぎ目パッキン劣化:タンクと便器の間にあるゴムパッキン(密結パッキン)が劣化すると、タンク内の水がじわじわ漏れ出します。洗浄直後にこの継ぎ目から水滴が垂れる場合は、パッキン交換で解決します。

- 取付ボルトの腐食・ゆるみ:タンクと便器を固定するボルトのゴムシールが傷むと、ボルト穴から水が漏れます。タンク満水時や使用直後にボルト付近から滴る水が見えたら、この部分のシール不良が疑われます。

- タンク本体のひび割れ:タンク自体に細かなひびが入ると外壁に常に水滴が付きます。配管やパッキンではなくタンク表面から染み出す場合は、ひび割れの可能性があります(状態次第でタンク交換も必要)。

環境・設置条件が誘発する水漏れ様症状

部品自体に問題がなくても、周囲の環境や使用条件によって水漏れに似た現象が起きることがあります。例えば次のようなケースです。

環境・設置条件による主な例

- 結露: タンク表面の水滴は温度差による結露です。夏の高湿度時や冬場にタンク外壁が濡れているなら、漏水ではなく空気中の水分が冷えたタンクで水滴化している可能性が高いです。

- 水圧・水質:水道の圧力が極端に高いとバルブ類に負荷がかかり、漏水を誘発することがあります。また硬水など水質によっては内部に石灰分が蓄積し、弁がきちんと閉まらなくなる場合があります。

- 設置の傾き:タンクや便器が水平に設置されていないと、接合部に隙間が生じて水漏れを招きやすくなります。床や便器がグラついている場合は注意が必要です。

- 塩素系洗浄剤の多用:タンク内の強い洗浄剤を頻繁に使用すると、ゴムパッキンやフロート弁の劣化が早まり、結果的に水漏れを起こしやすくなります。

放置によるデメリットと原因の見分けヒント

小さな水漏れでも放置すれば被害が広がります。常に水が流れていれば水道代がかさみ、年間で数千円以上の無駄につながることもあります。さらに床材の腐食やカビ、集合住宅では階下への漏水被害につながるリスクも高まります。

簡単な確認方法: タンクに数滴の食用着色料を入れて10分ほど放置してみましょう。便器の水が着色していたらタンク内のフラッパー弁から水が漏れている証拠です。

点検を依頼すべきサイン

次のような症状がある場合は専門業者による点検を

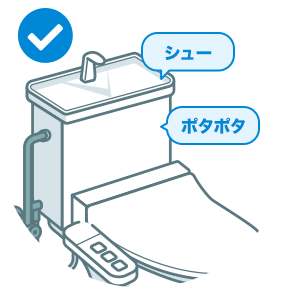

- 夜間や不使用時でもタンク内から「チョロチョロ」という水音が聞こえる

- トイレ本体や床が常に濡れており、水拭きしてもすぐ水滴が現れる

- タンクにいつまでも水が溜まらず、満水状態にならない

このような場合は早めに専門の水道業者に点検を依頼し、適切な修理や部品交換で安心を取り戻しましょう。

トイレタンクからの水漏れは、床が濡れていたりタンク内からチョロチョロと水音が続くことで気づくことが多いものです。放置すると水道料金が急に高くなったり、床材の腐食やカビ発生につながるリスクもあります。

しかし慌てる必要はありません。多くの水漏れトラブルは原因さえわかれば自分で修理可能なケースがほとんどです。ただし、まずは水漏れの「原因」を正しく突き止めることが解決への近道となります。

水漏れの主な原因と症状

症状からわかる主な原因

- タンク底部からの水漏れ:タンクと便器の接続部に使われるパッキン(密結パッキン)の劣化や固定ボルトのゆるみが原因です。床にポタポタと水が垂れ、やがて水たまりができます。

- 給水管の接続部からの水漏れ:タンクと給水管をつなぐ部分のパッキン劣化やナットのゆるみが原因です。タンク側面や床が濡れてくるのが特徴です。

- タンク内の水が止まらない(オーバーフロー管関連):浮き玉やボールタップの故障が原因です。常にタンク内に給水され続けて水がチョロチョロと流れ続ける症状が現れます。

- レバー・ハンドル付近からの水漏れ:レバーハンドル内部の小さなパッキン劣化などが原因です。レバー操作時にその周辺からポタポタと水滴が垂れるようになります。

このように、水漏れの現れ方からおおよその原因箇所を推測することができます。

自分でできる修理方法(DIY手順)

修理の前準備

作業を始める前に、まずトイレの止水栓をマイナスドライバーで右に回して閉め、水の流れを止めます。止水栓を閉めたらレバーを回してタンク内の水をすべて流し、タンクを空にしておきましょう。

そのうえで、作業用のゴム手袋、マイナスドライバー、モンキーレンチ、交換用パッキンなどの部品を準備します。

ケース別の主な修理方法

- パッキン交換:タンク底部や給水管接続部からの水漏れには、古くなったパッキンを新品と交換します。

- ボールタップ・浮き球の調整または交換:タンク内の水が止まらない場合は、浮き球の位置を調整したり破損した浮き球を交換します。またボールタップのバルブやパッキンが劣化している場合は、新品に交換することで水漏れが解消します。

- ナットの増し締め:給水管の接続部やタンク取付部のナットがゆるんでいる場合は、モンキーレンチで適度に締め直します。ナットの締め付けが甘いと再度水漏れの原因になるため、しっかり確実に締めましょう

ポイント:古い部品は多くの場合ホームセンターで入手可能です。トイレのメーカー名・型番を確認し、適合する交換部品を用意しましょう。また、写真や図解を活用して修理箇所を確認すると、初心者でもイメージしやすく安心です。

プロに依頼すべきケース

DIYで対処しきれない場合や原因が特定できない場合は、無理に修理を続けず早めに水道業者に相談しましょう。タンク内部の複雑な部品交換や、床材まで被害が及ぶケースではプロの手に任せた方が安全・確実です。

誤った対処を続けると水漏れが悪化してしまう恐れもあるため、不安なときは信頼できる業者に依頼するのが得策です。

再発防止と日常チェック

日頃からトイレタンクや床まわりに水漏れがないか定期的にチェックしましょう。また、水道料金が普段より急に上昇した場合は、見えない場所で水漏れが起きていないか疑うことが大切です。

長期間使用しているトイレは内部部品の劣化が進んでいるものと考え、早めにパーツ交換や点検などのメンテナンスを心がけましょう。小さな異変でも見逃さず、早めに対処することで被害の拡大を防げます。

トイレタンクからの水漏れは、多くの場合、原因となる部品を特定して適切に交換すれば自分で直すことが可能です。異変に気付いたら早めに対処して被害の拡大を防ぎ、今後も安心してトイレを使い続けましょう。

「タンクの中が原因」悪臭・黒ずみ・水流低下の正体

トイレのタンク内部は、水垢(みずあか)やカビ、雑菌が非常に溜まりやすい環境です。そのまま放置してしまうと、悪臭や黒ずみ、詰まりといったトラブルの原因になり、浮き玉やパッキンなどタンク内部の部品劣化も招いてしまいます。定期的に清掃することで、においや詰まりの予防、水流の回復、故障リスクの低減、そして寿命延長に直接つながります。

最適な頻度はコレ:月1ライト+半年1徹底が効く

トイレタンク掃除の頻度は、軽い掃除を「月に1回」、徹底的な掃除を「3~6か月に1回」行うのが効果的です。

おすすめの掃除頻度

- 月1回:ライト掃除(タンクのフタを外さずに内部を手軽に洗浄するお手入れ)

- 3~6か月に1回:徹底掃除(タンクのフタを外して内部までしっかり洗浄する大掛かりな掃除)

においや汚れ、水流の弱さが気になるときは、この目安を待たず前倒しで掃除しましょう。

事前に準備するもの

掃除に取りかかる前に、以下の道具や洗剤類を準備しましょう。

用意しておく道具と洗剤

- ゴム手袋、マスク、保護メガネ

- 古い歯ブラシ・スポンジ・柔らかい布、割り箸+布(細かい部分の洗浄用)

- バケツ、計量カップ

- 中性洗剤/クエン酸/重曹

- 取扱説明書(タンク内部の分解禁止部品や取り外し方法の確認用)

有毒ガスが発生するため、酸性洗剤と塩素系漂白剤は絶対に一緒に使わないでください。また、強すぎる酸やアルカリ性の洗剤はゴム製パッキン類を劣化させる原因になるため使用を避けてください。

月1掃除:5分でできる基本ルーティン

月に1度行うライト掃除は、短時間で終わる簡単なルーティンです。次の手順で実施しましょう。

- 1)止水栓を閉める

- まず、タンクへの給水を止めます。トイレタンクの側面にある止水栓を時計回りにゆっくり回して閉めてください。止水栓はマイナスドライバーで回すネジ状の小さなバルブで、水を一時的に止めるための部品です。

- 2)フタは外さず、タンク上部から洗浄

- タンクのフタを開けずに、上部から簡単に洗浄します。手洗い器が付いているタイプの場合、用意したクエン酸水を吐水口からゆっくり流し入れます。そのまま10分程度放置したら、スポンジでタンク上部の手洗い器まわりや吐水口の周辺をやさしく拭き洗いしましょう。

- 3)タンク内に洗浄液を行き渡らせる

- 止水栓を閉めたまま、トイレのレバーを1~2回まわして水を流します。こうすることでタンク内に溜まっているクエン酸水が循環し、内部全体に行き渡ります。

- 4)止水栓を開け、水を流す

- 最後に止水栓を元に戻して給水を再開し、実際に1~2回水を流してみます。タンク内に新しい水が溜まり正常に流れるか、臭いや着色が改善したかを確認しましょう。

半年に1回の徹底掃除:分解いらずで中までスッキリ

タンクの内部までしっかり掃除する徹底掃除は、半年に一度を目安に行います。分解せずとも、以下の手順でタンク内を隅々までキレイにできます。

- 1)給水を止め、フタを外す

- 最初にトイレの止水栓を閉めて給水を止めます。次にタンクのフタを静かに持ち上げて取り外します。上部に手洗い器のホースが繋がっているタイプでは、ホースを無理に引っ張らないよう注意してください。機種によってはホースを接続部から取り外せる構造になっているため、作業前に取扱説明書で確認しましょう。

- 2)内部を観察(壊さない)

- 外したタンクの中を覗いて、内部の状態を観察します。浮き球やボールタップ、オーバーフロー管、フロートバルブなど、さまざまな部品が見えますが、いずれも給水・排水のための重要な機構部品です。これらの機構部品は基本的に取り外したり、強くこすったりしないように注意してください。

- 3)洗浄液を作る

- タンク内の汚れに応じた洗浄液を用意します。水垢や白いザラつき汚れにはクエン酸水を使います。ぬめりや軽い汚れには、家庭用の中性洗剤を水で薄めた洗浄液が適しています。黒カビ汚れがひどい場合は、重曹ペーストを後で汚れに部分的に塗布するために用意しておきましょう。

- 4)塗布→放置10~20分

- 作った洗浄液をタンク内の汚れにまんべんなく塗り広げます。歯ブラシを使うと、パッキン周りやレバーの根元、オーバーフロー管の付け根など細かい部分にも行き渡らせやすく便利です。そのまま10~20分ほど置き、洗浄液が汚れを浮かせるのを待ちましょう。

- 5)やさしくこすり、しっかりすすぐ

- 時間を置いたら、スポンジでタンク内全体を優しくこすって汚れを落とします。浮き球やバルブなどの機構部分も、スポンジでなでるように丁寧に洗いましょう。硬いブラシや研磨剤付きスポンジの使用は厳禁です。陶器やプラスチックに細かな傷が付くと、その傷が汚れの再付着する足場になってしまいます。洗浄後はバケツの水などでタンク内をしっかりすすぎ、洗剤成分を残さないようにします。

- 6)復旧・動作確認

- すべて洗い終わったら、タンクのフタと手洗いホースを元通りに取り付けます。止水栓を開けて給水を再開し、2~3回試しに水を流して動作を確認しましょう。タンク内の水位が正常か、水が漏れていないか、異音がしないかなどをチェックして問題がなければ完了です。

落ちにくい汚れへの対処

汚れ別の対処法

- 輪じみ・カルキ汚れ:キッチンペーパーにクエン酸水を含ませて汚れに貼り、ラップで覆って15分放置します。外してからスポンジで軽く擦れば、水垢の輪じみが落とせます。

- 点在する黒カビ:重曹ペーストを汚れに少量塗り、時間を置いてから柔らかいブラシで擦り落とします。落ち切らない場合は繰り返し試しましょう。

- 金属サビ色の汚れ:研磨は避け、軽い汚れは中性洗剤で落とせるか試し、それでも落ちない場合は内部のサビが原因かもしれません。専門業者に相談しましょう。

やりがちなNG行動

避けるべき行動例

- 酸性洗剤と塩素系洗剤の併用:混ぜると有毒な塩素ガスが発生します。また、強力な酸に長時間漬け置きするのも部品を傷めるため避けましょう。

- 研磨スポンジや金属ヘラでの強いこすり洗い:陶器などに傷が付き、汚れが逆につきやすくなります。

- 節水目的でペットボトルをタンク内に入れる:一時的に水量は減りますが、内部部品に干渉して故障やつまりの原因になります。

- タンク内に洗浄剤の錠剤を常に入れておく:タンクに入れっぱなしにするとゴム部品が劣化する例があります。

- 手洗い付きタンクでホースを強く引っ張る:フタに繋がる手洗い用ホースを無理に引くと、ホースや接続部が破損する恐れがあります。

次の掃除がラクになる、汚れにくい環境づくり

汚れにくくする日頃の工夫

- 掃除の最後にクエン酸水をひと流しする:仕上げに薄めたクエン酸水をタンクに流すと、内部に薄い酸の膜が付き水垢の付着を抑えます。

- 週1回は吐水口とレバー根元をサッと拭く:週1回、タンク上の手洗い吐水口とレバー根元を布で拭き取りましょう。汚れの蓄積を防げます。

- トイレットペーパーの紙粉対策をする:トイレ使用後はフタを閉めてから水を流し、紙粉が空中に舞うのを減らしましょう。タンク内や室内への汚れ付着防止につながります。

- トイレ室内の換気を強化する:換気扇を常時回すか、適宜窓を開けて湿気をこもらせないようにしましょう。カビの発生を抑えられます。

故障かな?と思ったら

考えられる故障のサイン

- 水が止まらない・水位が安定しない:フロートバルブ(ゴムフロート)やボールタップなど、タンク内部のパーツが劣化している可能性が疑われます。掃除で直らなければ部品交換や修理を業者に依頼しましょう。

- 水の変色やサビ混じりの水が続く:給水管やタンク内の金属部品に原因がある可能性があります。自分で対処するのは難しいので、早めに専門業者に点検してもらいましょう。

まとめ

「月に1回のライト掃除+半年に1回の徹底掃除」がトイレタンクを清潔に保つ最短ルートです。強力な薬剤や過度な研磨は避け、クエン酸や中性洗剤を中心に用いて“やさしく・確実に”汚れを落としましょう。

安全な手順で掃除し、日頃から予防策を講じておけば、悪臭や黒ずみ、水流低下といった悩みを大幅に減らすことができます。定期的なお手入れを習慣にして、清潔で快適なトイレ環境を維持しましょう。

原因は部品の劣化や内部の不具合などさまざまですが、私たちイースマイルにお任せいただければ大丈夫です。経験豊富なスタッフが現場で原因を的確に判断し、できる限りその日のうちに解決いたします。

小さな症状でも放置すれば水道代の増加や大きな故障につながることもあります。「これくらい大丈夫かな」と思う症状でも、お気軽にご相談ください。迅速かつ丁寧に対応いたします。